被相続人との関わり方で相続が変わってくる「寄与分」について|寄与分が認められるケースと評価方法について弁護士が解説

- HOME

- お悩み別コラム

- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与

- 被相続人との関わり方で相続が変わってくる「寄与分」について|寄与分が認められるケースと評価方法について弁護士が解説

動画でわかりやすく解説!

▲前編はこちら

▲後編はこちら

1 寄与分とその意義

「寄与分」とは、被相続人の生前、被相続人の所有する財産の維持又は増加について特別な貢献をした相続人がいる場合に発生する制度です(民法904条の2)。

基本的に相続においては、法定相続分を適用して相続分を決めていきますが、実際に法定の割合で決めてしまうと、相続人間において不平等な点が生じる可能性があります。

そういった時に「寄与分」があることで、この不平等が修正されます。

例えば、被相続人Aさんには相続人として子2名がいたとします。

Aは晩年寝たきりになっており、同居していた姉はAの介護に専念していましたが、弟は全く協力してくれなかったとすると、姉と弟が同じ相続分である事は、不平等であるといえるでしょう。

こういった場合に、姉に寄与分が認められる可能性があるのです。

2 寄与分が認められる場合

(1) 寄与行為があること

寄与分が認められるためには、相続人によって、後述するような「寄与行為」がなされていることが必要となります。

(2) 特別の寄与

寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持または増加につき相続人が「特別の寄与」をしたことが認められる必要があります。

(3) 寄与行為

代表的な寄与行為として、以下4つを紹介します。

①家業従事型

家業の例として「農業」で考えてみましょう。

家業としての農業に従事したことによって寄与分が認められる要件は、

- ・無報酬又はこれに近い状態での労務の提供が行われたこと

- ・被相続人と相続人の身分関係(夫婦・親子等)に基づいて通常期待される程度を超える労務の提供であること

- ・当該労務の提供によって相続財産を増加させた、もしくはこの労務の提供がなければ相続財産を処分せざるを得なかったと認められること

とされています。

②療養看護型

療養看護とは、被相続人が病気になったり、あるいは高齢等の理由により要介護状態になったときに看病をしたり、身の回りの世話をすることを指します。

そして、療養看護について寄与分が認められるためには、

- ・相続人による療養看護が「特別の寄与」と認められること

- ・相続人自らが被相続人の療養看護に従事したり、相続人の費用負担で看護人

- ・介護人を雇用することによって、被相続人が費用の支出を免れ、相続財産の維持が図られること

が必要となります。

なお、夫婦間には民放752条に基づく協力扶助の義務があり、親子間には民放730条に基づく互助義務があります。

そこで夫婦・親子間の療養看護が「特別の寄与」と認められるのはどのような場合であるかが問題となります。

③金銭等出資型

例えば、金銭の交付や動産・不動産の所有権移転をすることや、ローンの支払いを負担する事、金銭の融資などがこの類型に含まれます。

こういった、相続人による財産上の給付が「特別の寄与」であると認められるためには、

- ・給付した財産の内容・価額は、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるものであること

が求められます。

④財産管理型

民法904条の2は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたものがあるとき」は寄与分が認められる旨を定めています。

これは例示となっているため、その他、どのような行為によっても、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと評価することができる場合は、寄与分が認められることになります。

財産管理行為は多岐に渡りますが、特別の寄与として認められるためには、

- ・財産管理の必要性

- ・財産管理行為の内容・程度が被相続人との身分関係から期待される範囲を超える貢献か

- ・財産管理行為の期間(継続性)

- ・報酬の有無(無償行為であったか)

といった要素が考慮されます。

例としては、被相続人の所有するマンションの賃貸管理、建物の維持・修繕行為を長年担ってきた場合が想定されます。

(4) 被相続人の財産の維持又は増加

財産は、特に何も手を加えなかったとしても、生活費等の支出により徐々に減少していくものです。

この現象が、相続人の行為により防止されたことを、被相続人の財産が「維持された」とみなします。

また、一方で、相続人の行為によって、被相続人の財産が増えること(支出を抑制すること・収入を増大させること)を、被相続人の財産が「増加した」とみなすのです。

コラム:相続人以外でも要件に当てはまる場合は?

例えば、被相続人Xは晩年寝たきり状態になっていましたが、その介護を、仕事が多忙なXの子であるAに代わり、Aの妻であるBが担っていたというケースを考えてみましょう。

これまでの民法では、相続において、相続人でない人が寄与行為に該当するような行為を行った場合であっても、その行為を行った「相続人でない人」に対して寄与分が認められることはありませんでした。

しかしながら、こういった場合のBの貢献を評価する制度として、令和元年7月より、「特別の寄与」という制度が新設され、被相続人と親族関係(6親等内の血族または3親等内の姻族)にあるものであれば遺産の一部を寄与料として取得することができることになりました。

こちらについては、「5.相続人以外の寄与分について」にて後述します。

3 寄与分の評価方法

寄与分を評価する時点は、通説によれば、「相続開始時」とされています。

被相続人Xの相続人は子A・Bであり、相続財産としては不動産(相続開始時の価額:1000万円、遺産分割時の価額:2500万円)と預貯金100万円がある。

Xが不動産を購入する際、Aはその取得のための資金の2分の1を提供していたことから、Aは不動産の価額の2分の1を寄与分として主張している。

上記事例において、当該不動産取得時のAの行為によってAに寄与分の取得が認められるとすると、その寄与分は、相続開始時の不動産の価額(1000万円)を評価時の基準として算出することとなります。

また、不動産の他にも、有価証券等は価額が変動するものなので、評価時点に注意する必要があります。

4 寄与分の算定方法

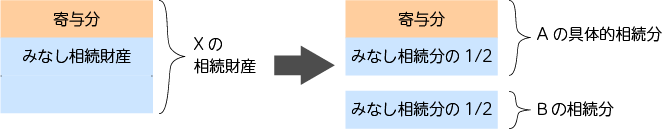

民法904条の2第1項では、共同相続人の中に特別に寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民放900条から902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする、と定められています。

言い換えると、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、寄与分を控除したものを「みなし相続財産」とし、各相続人の法定相続分を掛け合わせて「一応の相続分」を求め、特別の寄与をした相続人については、一応の相続分に寄与分を加えた額をその者の「具体的相続分とする」としているのです。

被相続人Cに対して相続人A・B(いずれもXの子)がおり、Aに対して寄与分が認められた場合を図で表すと以下のようになります。

実際には、相続財産には不動産や預貯金、有価証券や、税金などの債務等、多くの項目が絡んでくるため、単純に計算できるものではありません。

そこに寄与分まで検討するとなると、複雑な計算となってしまいますので、弁護士等の専門家に依頼することをお勧めいたします。

5.相続人以外の寄与分について

5-1. 相続人以外で寄与分が認められる範囲とは?

1.親族要件

寄与分を請求できるのは被相続人の6親等内の血族または3親等内の姻族に限られます。

例えば孫や甥・姪など、被相続人と一定の親族関係にあることが要件です。

2.無償での労務または金銭負担

介護・看護、家業手伝いなどの労務の提供を無償で行い、報酬や対価を受け取っていないことが必要です。

慣習的な家事分担の範囲を超えた貢献であることを示します。

3.財産の維持または増加への寄与

当該労務が被相続人の財産を減少させず、あるいは増加させる結果をもたらしたことが必要です。

4.特別の寄与性

単なる家族として当然期待される範囲を超えた貢献であることが求められます。

長期間にわたる通院付き添いや夜間の見守りなど、通常の家事労務を大幅に上回る負担を立証します。

5.同意または裁判所の認定

特別寄与料を受け取るためには、相続の開始後、相続人に対し支払いを求め、当事者間において協議をするか、家庭裁判所の調停・審判で認定を受ける必要があります。

協議での合意→書面化が最も円滑ですが、合意が難しい場合は裁判所の判断に委ねます。

5-2.相続人以外の寄与分の算定方法と評価ポイント

相続人以外の寄与分も、相続人自身の寄与分も、そもそもの「貢献価値」を金額に換算するという基本的な算定方法に大きな違いはありません。

無償労務の評価(長時間の介護・看護などを時間単価で換算)から「寄与したと認められる金額」を算出します。

ただし、その後の取り扱いに違いがあります。

•相続人の寄与分

- o算定した寄与分を相続財産全体に占める割合として計算し、法定相続分に上乗せします(たとえば寄与分10%を加味し、通常の相続分40%が44%になる、など)。

- o遺産分割協議や審判では「相続分の調整」として扱われます。

•相続人以外の寄与分(特別寄与料)

- o算定した価値を「遺産の一部として現実に支払う金額」として、相続財産のなかから直接払い戻します。

- o相続人の枠とは別に「特別寄与料」という名目で分配され、残余財産を相続人で分割します。

まとめると、評価・算定そのものは同じ手順になりますが、

- •相続人は「相続分の増額」

- •相続人以外は「特別寄与料としての個別支払」

という形で効果が異なる点が、実務上の最大の違いです。

6.よくある質問Q&A

Q.何らかの寄与をしていたら、相続人以外でも必ず寄与分が認められる?

A.「相続人以外で寄与分が認められる範囲とは?」でご説明した要件を満たさないと認められません。

寄与をしていたからといって、必ず寄与分が認められるわけではないことに留意が必要です。

Q.寄与分と特別受益の違いは?

A.特別受益は相続開始前の贈与や扶養を受けたことによる先取り分、寄与分は相続開始前の貢献に対する清算分です。

同一の相続人に対して、双方がある場合は相殺する計算となります。

なお、相続人以外には特別受益の制度は適用されませんので、相続人以外の方は寄与分請求のみを検討することとなります。

Q.相続放棄後でも寄与分は請求できる?

A.相続放棄をすると相続人資格を失う(最初から相続人でなかった扱いとなる)ため寄与分請求権も消滅します。

一度相続放棄が受理されると原則放棄の取消はできませんので、寄与分を請求予定の場合は、相続放棄をするかどうかを十分に検討したうえで判断を行うようにしてください。

7.本コラムのまとめ

寄与分制度は相続人による貢献を正当に評価し、遺産分割の公平を図るための有効な手段です。

また、相続人以外の方においても、要件を満たす場合は、介護・看護などの労務の提供に対しての対価を特別寄与料として請求することができます。

例にも挙げたように、高齢化が進む中で介護の問題などはどの家族にも起こりうる事態です。

寄与分という制度を知っておくことで、少しでも相続人間の不公平感を無くし、争うことなく相続ができるかもしれません。

相続案件に特化した弁護士を中心に、寄与分・特別寄与料の請求からその後の相続登記・相続税申告までワンストップで支援できるのが当事務所の強みです。

寄与分についてのお悩みがございましたら、まずは初回無料相談でお話をお聞かせください。